あなたは「CVトリプルルーメンの色分けがわからず、どのルーメンにどの薬剤を投与すべきか迷う」と思ったことはありませんか?

結論、CVトリプルルーメンの使い分けは色による識別とそれぞれの構造的特徴を理解することで安全に行えます。

この記事を読むことでハブ色による正確な識別方法と薬剤投与時の適切なルーメン選択がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

Contents

1.CVトリプルルーメンの基本構造と色分けシステム

CVトリプルルーメンカテーテルの構造とは

CVトリプルルーメンカテーテルは、1本のカテーテルの中に3つの独立した管腔(ルーメン)を持つ医療器具です。

それぞれのルーメンは完全に独立しており、異なる薬剤を同時に投与してもカテーテル内で混合することはありません。

最も重要な特徴は、各ルーメンの出口位置と内腔の広さが異なることです。

メインルーメン(DISTAL)は最も内腔が広く、カテーテルの先端から薬液が放出されます。

一方、サブルーメン(MIDDLE、PROXIMAL)はメインルーメンよりも内腔が狭く、先端から約1~4cm離れた側孔から薬液が出る設計となっています。

この構造により、配合変化を起こしやすい複数の薬剤を安全かつ確実に投与することが可能になります。

ハブ(コネクタ)の色分けによる識別方法

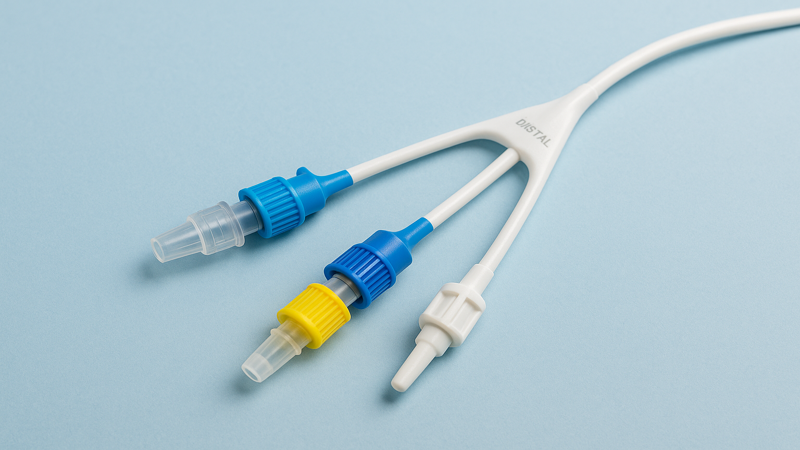

ハブ(コネクタ)の色分けは、各ルーメンを正確に識別するための視覚的指標として機能します。

SMACプラス(標準タイプ)のトリプルルーメンでは、「白・青・緑」の3色でハブが色分けされています。

この色分けシステムにより、医療従事者は迅速かつ正確に目的のルーメンを識別できます。

ただし、重要な注意点として、色分けはメーカーによって異なるため、使用前に必ず製品の仕様を確認する必要があります。

カテーテルの枝管には「DISTAL」「PROXIMAL」と印字され、ハブには「メイン」「サブ」の表示もあるため、色と併せて確認することで識別の確実性が向上します。

枝管の長さも重要な識別ポイントで、最も短い枝管がメインルーメンとなります。

メインルーメンとサブルーメンの違い

メインルーメンとサブルーメンの最大の違いは、内腔の太さと薬液の出口位置です。

メインルーメンは内腔が最も広く設計されており、粘度の高い薬剤や大量の輸液投与に適しています。

薬液はカテーテルの最先端から放出されるため、血流による希釈効果が最も高く、高濃度の薬剤投与時の安全性が確保されます。

サブルーメンは内腔がメインルーメンより狭く、先端から離れた側孔から薬液が放出されます。

この設計により、メインルーメンで投与される薬剤との配合変化を避けながら、複数の薬剤を同時投与することが可能になります。

投与圧力や流量の面でも違いがあり、緊急時の大量輸液や造影剤注入時はメインルーメンの使用が推奨されます。

DISTAL(ディスタル)・PROXIMAL(プロキシマル)の意味

DISTAL(ディスタル)とPROXIMAL(プロキシマル)は、解剖学的な位置関係を示す重要な用語です。

DISTAL(遠位)は挿入部位から最も遠く、心臓に最も近い位置を意味します。

これがメインルーメンに相当し、カテーテルの最先端に位置します。

PROXIMAL(近位)は挿入部位に最も近く、心臓から最も遠い位置を指します。

これがサブルーメンに相当し、先端から離れた側孔に位置します。

この用語理解により、各ルーメンの機能的特徴と適切な使用方法を把握できます。

ただし、製品によって表示方法に違いがあるため、実際の使用前には必ず製品仕様書での確認が必要です。

2.メーカー別のハブ色による使い分け

SMACプラス(標準タイプ)の色分けパターン

SMACプラス(標準タイプ)では、体系的な色分けシステムが採用されています。

シングルルーメンは白色、ダブルルーメンは白・青色、トリプルルーメンは白・青・緑色、クワッドルーメンは白・青・緑・黄色の組み合わせとなっています。

トリプルルーメンにおいて、白色がメインルーメン(DISTAL)を示し、青色と緑色がサブルーメン(MIDDLEとPROXIMAL)を表します。

この色分けパターンは製品の一貫性を保ち、医療現場での混乱を防ぐ重要な役割を果たしています。

各色の配置も規則性があり、白色は常にメインルーメンを示すため、緊急時でも迅速な識別が可能です。

色の濃淡や材質も識別しやすいよう工夫されており、照明条件が悪い環境でも判別できるよう配慮されています。

SMAC耐圧タイプとハブ色の特徴

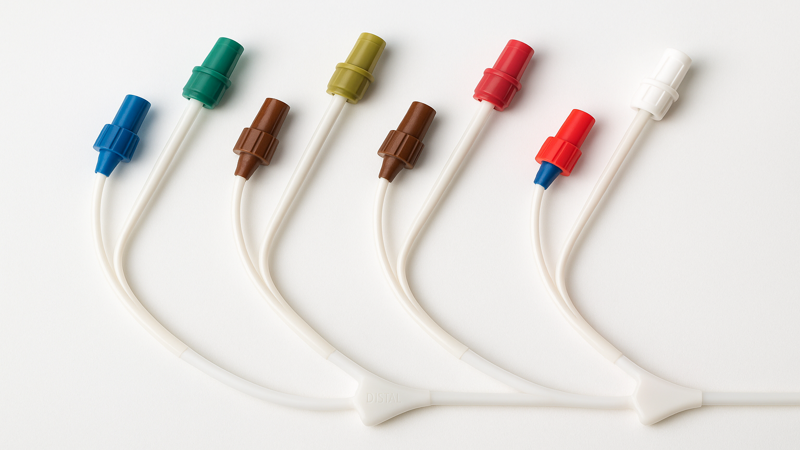

SMAC耐圧タイプでは、標準タイプとは異なる色分けシステムが採用されています。

最も特徴的なのは、メインルーメンのハブ色が紫色に設定されていることです。

この紫色は、造影剤注入などの高圧投与に対応できることを視覚的に示す重要な指標となっています。

クランプ部分には最大注入速度が印字されており、安全な使用を支援する設計となっています。

耐圧タイプの色分けは、標準タイプとの識別を容易にし、適切な用途での使用を促進します。

紫色のメインルーメンは造影剤注入時の第一選択となり、医療従事者にとって重要な視覚的手がかりとなっています。

他社製品との色分け比較

医療機器メーカーごとに色分けシステムは異なり、統一された規格は存在しません。

テルモ製品では独自の色分けシステムを採用しており、カーディナルヘルス製品とは異なるパターンとなっています。

アロー製品やテレフレックス製品においても、それぞれ固有の色分けルールが設定されています。

この多様性により、医療現場では使用前の製品確認が必須となっています。

製品パッケージや添付文書には必ず色分けの説明が記載されており、これらの情報を活用することで安全な使用が確保されます。

同一施設内でも複数メーカーの製品を使用する場合があるため、色のみに依存せず、印字された文字情報も併せて確認することが重要です。

色による見分け方が統一されていない理由

色分けが統一されていない背景には、各メーカーの開発思想と特許の問題があります。

医療機器の色分けに関する国際的な統一規格は存在せず、各メーカーが独自の基準で設定しています。

また、製品の開発時期や対象市場の違いも、色分けシステムの多様性に影響しています。

特許や知的財産権の関係で、他社と同じ色分けシステムを採用できない場合もあります。

医療現場のニーズや使用環境の違いも、色分けシステムの多様性の一因となっています。

この状況を踏まえ、医療従事者は色だけでなく、印字情報や製品仕様書を必ず確認する習慣を身につけることが重要です。

3.薬剤投与における各ルーメンの使い分け方法

高カロリー輸液(TPN)の投与ルート選択

高カロリー輸液(TPN)の投与には、必ずメインルーメン(DISTAL)を使用します。

TPNは糖濃度が高く粘性があるため、内腔が最も広いメインルーメンでなければ適切な流量を確保できません。

また、カテーテル先端からの直接投与により、血流による迅速な希釈効果が得られ、血管への刺激を最小限に抑えることができます。

24時間持続投与が基本のTPNでは、安定した投与速度の維持が重要であり、メインルーメンの太さがこれを可能にします。

脂肪乳剤を含むTPNの場合、特に粘性が高くなるため、メインルーメン以外での投与は閉塞リスクを高めます。

投与前後の十分なフラッシュも重要で、生理食塩水20mL以上でのフラッシュを確実に実施する必要があります。

カテコラミン(昇圧剤)投与時の注意点

カテコラミンの投与では、専用のルーメンを確保し、他の薬剤との配合変化を避けることが最優先です。

ノルアドレナリンやドパミンなどのカテコラミンは、投与量の微細な変化が循環動態に大きく影響するため、独立したルーメンでの投与が必須です。

急速投与や投与中断による血圧変動を防ぐため、カテコラミン専用ルーメンには他の薬剤を投与してはいけません。

投与速度の調整が頻繁に行われるため、アクセスしやすいルーメンを選択することも重要です。

緊急時の他の薬剤投与に備え、カテコラミン以外の2つのルーメンを確保しておくことが推奨されます。

ポンプを使用した持続投与が基本であり、投与ライン全体の気泡除去と接続部の確実な固定が安全管理上重要です。

抗がん剤・化学療法薬の安全な投与方法

抗がん剤の投与では、血管外漏出による重篤な組織障害を防ぐため、必ず中心静脈ルートを使用します。

刺激性の強い抗がん剤は、メインルーメンからの投与により血流による迅速な希釈を図ります。

投与前後の生理食塩水によるフラッシュは、薬剤残留による配合変化や組織障害を防ぐ重要な手順です。

複数の抗がん剤を投与する場合、薬剤間の配合変化を避けるため、異なるルーメンを使用することがあります。

制吐剤や前投薬との同時投与時は、投与順序と使用ルーメンを事前に計画し、安全性を確保します。

投与中は患者の状態観察を継続し、血管外漏出の兆候(疼痛、腫脹、発赤)を早期発見することが重要です。

血液製剤と抗生剤の同時投与時の使い分け

血液製剤と抗生剤の同時投与では、配合変化による凝集や沈殿を防ぐため、必ず異なるルーメンを使用します。

血液製剤は専用ルーメンで投与し、投与中は他の薬剤の混入を避けるため、そのルーメンを血液製剤専用とします。

抗生剤は別のルーメンから投与し、投与間隔や希釈方法を適切に管理します。

血液製剤投与時は、輸血反応の早期発見のため、開始時の観察を特に注意深く行います。

投与終了後は、血液製剤を投与したルーメンを生理食塩水で十分にフラッシュし、血液の残留を防ぎます。

緊急時の薬剤投与に備え、第3のルーメンを確保しておくことで、治療の継続性を保つことができます。

配合変化を防ぐルーメン選択のポイント

配合変化の防止には、薬剤の化学的性質を理解し、適切なルーメン分離を行うことが基本です。

酸性薬剤とアルカリ性薬剤、電解質溶液と蛋白質製剤など、配合変化を起こしやすい組み合わせを把握します。

同じルーメンで異なる薬剤を投与する場合は、薬剤間に十分なフラッシュを挟み、配合変化を防ぎます。

カルシウム製剤とリン酸製剤、炭酸水素ナトリウムと多くの薬剤など、特に注意が必要な組み合わせがあります。

薬剤の投与順序も重要で、刺激性の強い薬剤を後から投与する場合は、先行薬剤の完全な排出を確認します。

疑問のある配合については、薬剤師への相談や配合変化表の確認を行い、安全性を最優先に判断することが重要です。

4.実際の医療現場での運用ポイント

緊急時の薬剤投与と急速輸液の使い分け

緊急時の薬剤投与では、メインルーメンを緊急用に確保し、迅速な大量輸液に対応できる体制を整えます。

ショック状態や大量出血時の急速輸液では、内腔の太いメインルーメンが最も適しています。

緊急薬剤投与時は、既存の持続投与薬剤との配合変化を避けるため、別のルーメンを使用します。

昇圧剤投与中の患者で急速輸液が必要な場合、昇圧剤専用ルーメンとは別のルーメンから投与し、循環動態の安定を図ります。

緊急時のアクセス確保のため、平時から各ルーメンの用途を明確に区分し、チーム全体で情報共有することが重要です。

カテーテル閉塞や感染時の緊急抜去に備え、末梢ルートの確保も並行して行うことが推奨されます。

中心静脈圧測定時のルーメン選択

中心静脈圧(CVP)測定では、測定専用のルーメンを確保し、正確な数値を得ることが重要です。

持続的な薬剤投与中のルーメンでは、投与薬剤の影響により正確な圧測定ができない場合があります。

CVP測定時は、測定用ルーメンへの薬剤投与を一時停止し、純粋な静脈圧を測定します。

三方活栓の操作により測定系統と投与系統を切り替える際は、操作手順を確実に実施し、エアー混入を防ぎます。

測定頻度が高い場合は、CVP測定専用ルーメンを設定し、他の治療との干渉を最小限に抑えます。

圧トランスデューサーの較正と患者の体位統一により、測定値の信頼性を確保することが重要です。

採血時のルーメン使い分けと注意事項

採血時のルーメン選択では、投与薬剤による検査値への影響を避けるため、使用ルーメンを慎重に選択します。

薬剤投与中のルーメンからの採血は、薬剤濃度の影響により検査結果が変動する可能性があります。

採血前には十分な量の血液を破棄し、薬剤の影響を除去してから検体を採取します。

電解質や薬物濃度の測定時は、投与薬剤との関連を考慮し、適切なルーメンからの採血を行います。

採血量が多い場合は、患者の循環動態への影響を考慮し、分割採血や採血間隔の調整を行います。

採血後は十分なフラッシュを行い、血液の残留による閉塞を防ぎ、カテーテルの機能を維持します。

フラッシュとロック時の正しい手順

フラッシュとロックは、カテーテルの開存性維持と感染防止の基本的手技です。

薬剤投与前後のフラッシュでは、生理食塩水20mL以上を使用し、カテーテル内の薬剤を完全に排出します。

押し込み式のフラッシュではなく、陽圧を維持しながらゆっくりと注入し、カテーテル先端での逆流を防ぎます。

ロック時は、使用するヘパリン濃度と量を製品仕様に従って正確に調整し、過量投与を避けます。

三方活栓やコネクターの清拭には、アルコール系消毒薬を使用し、15秒以上の接触時間を確保します。

フラッシュ後のクランプ操作は、陽圧を維持したまま実施し、血液の逆流による閉塞を防ぎます。

まとめ

CVトリプルルーメンの色による使い分けについて、以下のポイントが重要です。

• ハブの色分けはメーカーにより異なるため、使用前の製品仕様確認は必須

• メインルーメン(DISTAL)は内腔が太く、高カロリー輸液や急速輸液に使用

• 薬剤の配合変化を避けるため、化学的性質を考慮したルーメン選択が重要

• カテコラミンは専用ルーメンで投与し、他の薬剤との混合を避ける

• 抗がん剤投与では血管外漏出防止のため、投与前後の十分な観察が必要

• 緊急時に備えて各ルーメンの用途を明確に区分し、チーム内で情報共有

• CVP測定時は測定専用ルーメンを確保し、正確な数値測定を実施

• 採血時は投与薬剤の影響を考慮し、適切なルーメンを選択

• フラッシュとロックは陽圧維持により、カテーテルの開存性を確保

• 色のみに依存せず、DISTAL・PROXIMALの印字も併せて確認

CVトリプルルーメンの適切な使い分けにより、患者の安全性向上と治療効果の最大化を実現できます。日々の実践を通じて、これらの知識を確実に身につけ、質の高い医療を提供していきましょう。

関連サイト

• カーディナルヘルス医療関係者向け製品情報サイト – CVカテーテル情報

• 日本VADコンソーシアム – 輸液カテーテル管理ガイドライン