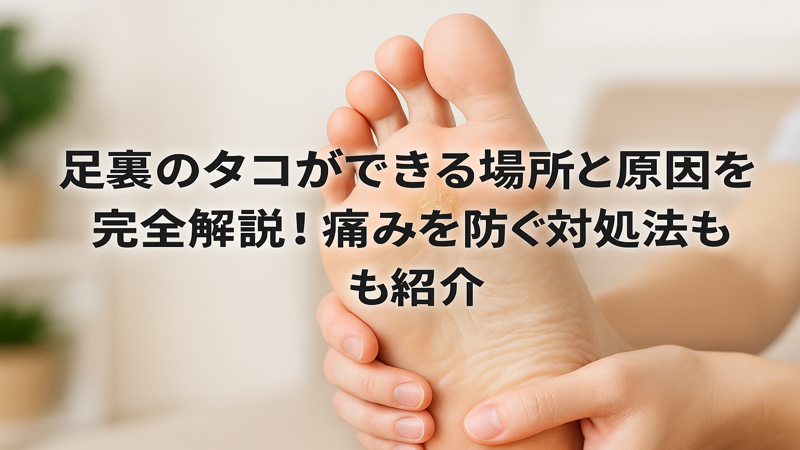

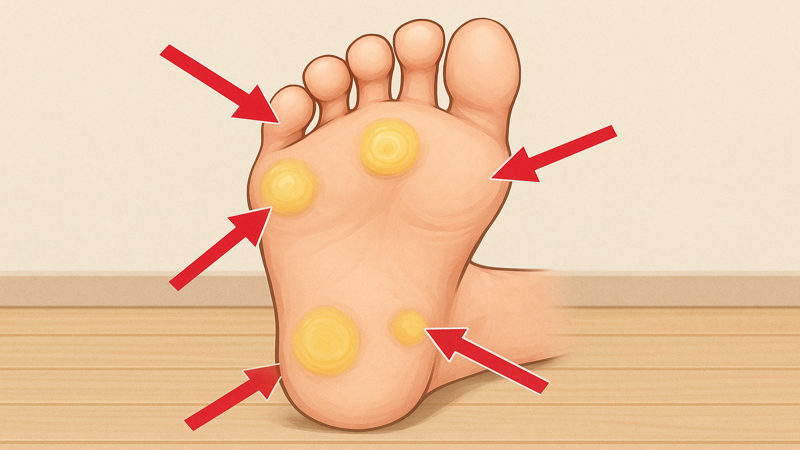

あなたは「足裏にできたタコが気になって仕方がない」と思ったことはありませんか?結論、足裏のタコはできる場所によって原因が明確に分かれており、適切な対処法で改善できます。この記事を読むことで足裏のタコができる具体的な場所とその原因、効果的な治療法と予防策がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

1.足裏のタコとは?基本的な知識と症状

足裏のタコの定義と特徴

足裏のタコは、皮膚が繰り返し圧迫や摩擦を受けることで角質層が厚く硬くなった状態です。

医学的には「胼胝(べんち)」と呼ばれており、体の防御反応として皮膚が自分自身を守ろうとして起こる現象です。

足裏のタコの主な特徴は以下の通りです:

- 表面が平らで硬い皮膚の盛り上がり

- 黄色から灰白色の色調

- 押しても強い痛みはない(軽い圧迫感程度)

- 削っても出血しない

- 境界がはっきりしない

タコは足に体重がかかりやすい部位に発生しやすく、特に立ち仕事や長時間の歩行を行う方に多く見られます。

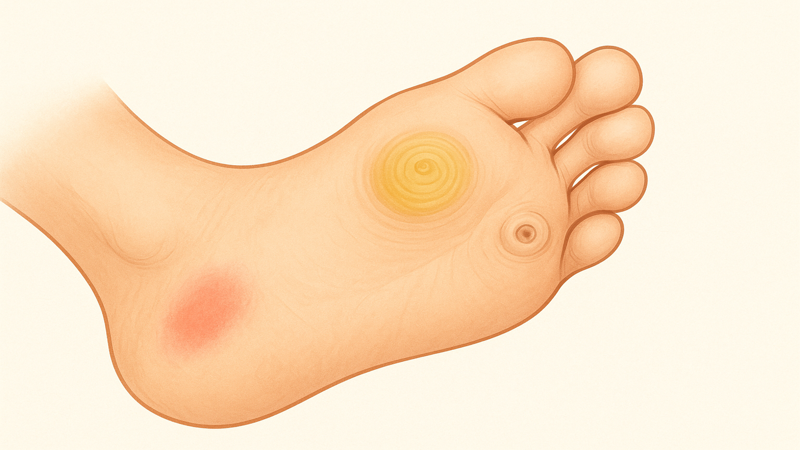

タコと魚の目(ウオノメ)の違いを見極める方法

足裏にできる硬い皮膚の症状として、タコと魚の目(ウオノメ)がありますが、両者には明確な違いがあります。

タコの特徴:

- 角質が表面方向に盛り上がる

- 中心に芯がない

- 押しても痛みが少ない

- 全体的に皮膚が厚くなる

魚の目(ウオノメ)の特徴:

- 角質が深部に向かって食い込む

- 中心に硬い芯がある

- 押すと強い痛みがある

- 芯が神経を圧迫する

見分けるポイントは芯の有無と痛みの程度です。

魚の目は中心部に丸い芯があり、それが魚の目のように見えることから名前が付けられました。

一方、タコは芯がなく、全体的に皮膚が厚くなっているのが特徴です。

足裏のタコが足の健康に与える影響

足裏のタコは単なる皮膚の問題ではなく、足全体の健康状態を示すサインです。

タコができることで以下のような影響が現れます:

- 歩行バランスの悪化

- 足の疲労感の増加

- 膝や腰への負担増加

- 姿勢の悪化

- 他の足のトラブルの併発

特に放置すると、タコの部分をかばうような歩き方になり、体全体のバランスが崩れる可能性があります。

また、タコができている部位には通常よりも強い圧力がかかっているため、その原因を解決しないと足の変形が進行する恐れもあります。

早期の対処により、足だけでなく全身の健康維持につながるのです。

2.足裏のタコができる場所別の原因と症状

親指・親指の付け根にできるタコの原因(外反母趾関連)

親指やその付け根にタコができる最大の原因は外反母趾です。

外反母趾になると足の親指が小指側に傾き、親指の外側や付け根の外側部分が靴に当たりやすくなります。

具体的な発生メカニズム:

- 親指が内側に傾くことで外側への圧迫が増加

- 歩行時に親指の付け根に過度な負荷がかかる

- 靴の内側との摩擦が繰り返される

- 足の形が変形して特定部位に負荷が集中

見た目では足の変形がまだ分からない場合でも、親指周辺にタコができることは外反母趾の初期症状の可能性があります。

外反母趾が進行すると、親指と人差し指が重なり、歩行困難になるケースもあるため、早期の対策が重要です。

特に女性に多く見られ、ハイヒールやポインテッドトゥの靴を頻繁に履く方は注意が必要です。

人差し指・中指の付け根にできるタコの原因(開張足・ヒールタコ)

人差し指・中指の付け根にできるタコは「ヒールタコ」とも呼ばれ、主に開張足が原因です。

開張足とは、足の横アーチが崩れて足の幅が広がった状態のことです。

発生する主な要因:

- ハイヒールの長時間着用

- 開張足による足前部への荷重増加

- 足の横アーチの機能低下

- つま先に体重が集中する歩行パターン

この部位のタコは特に前重心の姿勢や歩き方をする方に多く見られます。

また、立ち仕事や長時間の歩行により足の前部分に負荷がかかり続けることで発症しやすくなります。

開張足が進行すると外反母趾やモートン病などの併発リスクも高まるため、足の横アーチをサポートする対策が必要です。

中足骨の下部分に集中的に圧力がかかるため、この部位のタコは比較的厚くなりやすい特徴があります。

小指・小指の付け根にできるタコの原因(内反小趾・歩行の癖)

小指や小指の付け根にできるタコは内反小趾や歩行の癖が主な原因です。

内反小趾は外反母趾とは逆で、足の小指が親指側に向かって曲がる症状です。

具体的な原因:

- 内反小趾による小指の変形

- O脚・がに股歩行

- 靴のかかと外側が減るような歩き方

- 足の外側に重心をかける歩行パターン

- 幅の狭い靴による小指の圧迫

歩行時に外側に重心をかける癖がある方は、小指の付け根部分に過度な負荷がかかりやすくなります。

また、靴選びの際に幅が狭すぎる靴を選んでしまうことで、小指が圧迫され続けてタコが形成されます。

O脚の方は特に注意が必要で、歩行時に自然と足の外側に体重がかかりやすくなるため、小指周辺のタコができやすい傾向があります。

かかとにできるタコの原因と特徴

かかとにできるタコは靴のフィッティング不良や歩行の問題が主な原因です。

かかと部分は体重を支える重要な部位であり、歩行時に最初に地面に接触する場所でもあります。

かかとのタコの主な原因:

- 靴のかかと部分が合わない

- かかとが浮くサイズの大きい靴

- クッション性の低い靴底

- かかと着地が強すぎる歩行

- 足の脂肪組織の減少(加齢による)

特にサイズが大きすぎる靴を履いていると、歩行時にかかとが靴の中で動き、摩擦によってタコが形成されやすくなります。

また、年齢を重ねると足裏の脂肪組織が薄くなり、クッション機能が低下するため、かかとへの衝撃が増加します。

かかとのタコは夏場のサンダル着用時に特に目立ちやすく、見た目の問題からも早期の対処が望まれます。

指の間・指の上にできるタコの原因

指の間や指の上にできるタコは、靴の形状や指の変形が主な原因です。

これらの部位は比較的珍しい発生場所ですが、特定の条件下では頻繁に見られます。

主な発生要因:

- 先端の細い靴(ポインテッドトゥ)の着用

- ハンマートゥ(槌指)による指の変形

- サイズが小さすぎる靴

- 指同士の圧迫

- 浮き指による指の機能低下

指の間のタコは、主に4指と5指(小指)の間に多く見られ、外反母趾や内反小趾がある方に併発しやすい症状です。

指の上のタコは、ハンマートゥという指の関節が曲がったままになる変形により、靴の上部との摩擦で発生します。

また、浮き指(指が地面に接触しない状態)がある場合、指の機能が低下し、不自然な圧迫が生じてタコの原因となります。

これらの部位のタコは痛みを伴いやすく、魚の目に発展するリスクも高いため、早期の対策が重要です。

3.足裏のタコの根本的な原因を徹底解説

合わない靴がタコを作る仕組み

足に合わない靴の着用は、足裏のタコができる最も大きな要因です。

靴と足のフィッティング不良により、特定の部位に繰り返し圧迫や摩擦が加わることでタコが形成されます。

問題となる靴の特徴:

- サイズが大きすぎる・小さすぎる靴

- 幅が狭すぎる・広すぎる靴

- ヒールが高すぎる靴

- クッション性の低い靴底

- 先端が尖りすぎている靴

サイズが大きい靴では、歩行時に足が靴の中で滑り、かかとや側面に摩擦が生じます。

サイズが小さい靴では、つま先や指の付け根部分が圧迫され続けます。

特にハイヒールは足の前部分に体重が集中するため、親指や中指の付け根にタコができやすくなります。

また、靴底のクッション性も重要で、硬い靴底は足裏への衝撃を増加させ、タコの形成を促進します。

正しい靴選びにより、タコの予防と改善が大幅に期待できます。

歩き方の癖・姿勢の問題とタコの関係

歩き方の癖や姿勢の問題は、足裏の特定部位に偏った負荷をかけ、タコの原因となります。

人それぞれの歩行パターンにより、タコができる場所が決まってくるのです。

問題となる歩行パターン:

- 前傾姿勢での歩行(足前部への荷重増加)

- 外側重心歩行(小指側のタコ)

- 内側重心歩行(親指側のタコ)

- かかと着地が強すぎる歩行

- 足指を使わない歩行

前傾姿勢の場合、重心が前方に移動し、足の前部分に過度な負荷がかかります。

これにより人差し指や中指の付け根部分にタコができやすくなります。

O脚やX脚などの脚の変形も歩行に影響し、足裏の荷重バランスを崩します。

また、足指の筋力低下により指先で地面を蹴ることができなくなると、指の付け根部分に負荷が集中します。

正しい歩行フォームの習得により、足裏全体に均等に荷重を分散させることが重要です。

足の変形(外反母趾・扁平足・開張足)とタコの関連性

足の変形は足裏のアーチ構造を崩し、特定部位への負荷集中を招いてタコの原因となります。

健康な足は3つのアーチ(内側縦アーチ・外側縦アーチ・横アーチ)により衝撃を分散していますが、変形によりこの機能が低下します。

主な足の変形とタコの関係:

外反母趾:

- 親指の外側・付け根にタコが形成

- 横アーチの崩れにより前足部への負荷増加

- 重心バランスの悪化

扁平足:

- 内側縦アーチの消失により足裏全体が平坦化

- クッション機能の低下

- 足裏中央部分にもタコができる可能性

開張足:

- 横アーチの崩れにより足幅が拡大

- 中指・人差し指付け根への負荷集中

- ヒールタコの主要原因

これらの変形は相互に関連し合い、複数の変形が同時に進行することも多くあります。

変形の進行を防ぐためには、適切な靴選びとインソールの使用、足指の筋力強化が効果的です。

加齢による足の変化とタコができやすくなる理由

加齢に伴う足の変化は、タコができやすい環境を作り出します。

年齢を重ねることで足の構造や機能に様々な変化が生じ、若い頃には問題なかった負荷でもタコの原因となります。

加齢による主な変化:

- 足裏の脂肪組織の減少

- 皮膚の弾力性低下

- 足のアーチの低下

- 足指の筋力減退

- 関節の可動域制限

足裏の脂肪組織は天然のクッションとして機能していますが、加齢により薄くなることで足裏への衝撃が直接骨に伝わりやすくなります。

皮膚の弾力性低下により、同じ刺激でも角質が厚くなりやすく、タコが形成されやすい状態になります。

また、足指の筋力低下により正しい歩行が困難になり、足裏の一部分に負荷が集中しやすくなります。

これらの変化は自然な老化現象ですが、適切なケアと予防対策により、タコの発生を最小限に抑えることが可能です。

定期的な足のマッサージや筋力トレーニング、保湿ケアが効果的です。

4.足裏のタコの効果的な対処法と予防策

正しい靴の選び方でタコを予防する方法

適切な靴選びは足裏のタコ予防の最も重要な要素です。

正しいサイズとフィッティングの靴を選ぶことで、足への不適切な圧迫や摩擦を防ぐことができます。

正しい靴選びのポイント:

サイズ測定:

- 午後の足がむくんだ時間帯に測定

- 両足とも測定し、大きい方に合わせる

- つま先に指1本分(1-1.5cm)の余裕を確保

フィッティングチェック:

- かかとがしっかりフィットしている

- 甲の部分に適度な圧迫感がある

- 指先が自由に動かせる

- 土踏まずの部分がアーチにフィットしている

避けるべき靴の特徴:

- ヒールが3cm以上の高い靴

- つま先が極端に細い靴

- クッション性の全くない硬い靴底

- 足幅に対して狭すぎる・広すぎる靴

おすすめの靴の特徴:

- 適度なクッション性のある靴底

- 足の形に沿った自然なつま先形状

- 調整可能な紐やベルト付き

- 通気性の良い素材

靴選びの際は必ず両足で試着し、実際に歩いてフィット感を確認することが重要です。

足裏のタコのセルフケア・自宅での治療法

軽度の足裏のタコは、適切なセルフケアで改善が期待できます。

ただし、糖尿病などの基礎疾患がある方や、深刻な痛みがある場合は医療機関での治療を優先してください。

効果的なセルフケア方法:

角質ケア:

- 足湯で皮膚を柔らかくする(10-15分程度)

- 軽石やフットファイルで優しく削る

- 削りすぎに注意し、少しずつ処理

- 処理後は必ず保湿クリームを塗布

保湿ケア:

- 尿素配合クリームで角質を柔軟化

- ワセリンやアクアフォーでしっかり保湿

- 寝る前にクリームを塗って靴下着用

- 毎日継続的にケアを実施

圧迫軽減:

- ドーナツ型パッドでタコ部分の圧迫を軽減

- モールスキンパッドで摩擦を防止

- インソールで足裏の圧力分散

市販薬の活用:

- サリチル酸配合の角質軟化剤

- スピール膏などの貼付薬

- 使用前に必ず説明書を確認

注意事項:

- カミソリや刃物での自己処理は避ける

- 削りすぎによる傷や感染に注意

- 改善が見られない場合は医療機関受診

皮膚科での専門的なタコ治療方法

重度のタコや自己処理で改善しない場合は、皮膚科での専門治療が効果的です。

医療機関では安全で確実な治療法が提供されます。

主な医療機関での治療法:

角質除去治療:

- 医療用メスやハサミでの精密な角質除去

- 電動グラインダーによる研磨治療

- 液体窒素による冷凍凝固療法

- 安全で確実な処置が可能

薬物療法:

- 処方薬によるサリチル酸治療

- 高濃度角質軟化剤の処方

- 抗炎症薬の併用

- 感染予防のための抗生剤

根本原因治療:

- 足底粉瘤など皮下腫瘍の除去手術

- 足の変形に対する整形外科的治療

- 糖尿病など基礎疾患の管理

予防指導:

- 適切な靴選びの指導

- 歩行フォーム改善のアドバイス

- 日常ケア方法の説明

- 再発防止のためのフォローアップ

医療機関では患者さんの状態に応じたオーダーメイドの治療計画を立ててもらえます。

特に糖尿病患者や高齢者の方は、合併症リスクを考慮した慎重な治療が必要です。

インソール・サポーターを活用したタコ対策

インソールやサポーターは、足裏の圧力分散と足の機能改善に効果的です。

適切な器具の使用により、タコの予防と既存のタコの改善が期待できます。

効果的なインソールの種類:

アーチサポートインソール:

- 足のアーチ機能を補強

- 圧力分散効果で負荷軽減

- 外反母趾・扁平足の方に特に効果的

クッション性インソール:

- 足裏への衝撃吸収

- 特にかかとのタコに効果的

- 立ち仕事の方におすすめ

オーダーメイドインソール:

- 個人の足型に完全適合

- 最も効果的だが費用が高い

- 重度の足の変形がある方に推奨

有効なサポーター:

外反母趾サポーター:

- 親指の位置を正常に近づける

- 親指周辺のタコ予防に効果的

足首サポーター:

- 足首の安定性向上

- 歩行バランス改善

指間パッド:

- 指同士の圧迫を軽減

- 指間のタコ予防に有効

選び方のポイント:

- 自分の足の問題に適したタイプを選択

- サイズが適切に合うものを選ぶ

- 素材の通気性も考慮

- 専門店での相談がおすすめ

足指の筋力強化でタコを根本改善する方法

足指の筋力強化は、タコの根本的な改善と予防に極めて効果的です。

強い足指により正しい歩行が可能になり、足裏への負荷を均等に分散できます。

効果的な足指筋力トレーニング:

タオルギャザー運動:

- 床にタオルを敷き、足指でたぐり寄せる

- 1日2-3セット、各20回程度

- 足指の握力強化に効果的

ゴルフボール運動:

- 椅子に座りゴルフボールを足裏で転がす

- 足指でボールを掴む練習

- 足裏のマッサージ効果も併せ持つ

足指じゃんけん:

- グー:足指を握りしめる

- チョキ:親指と他の指を分ける

- パー:足指を大きく広げる

- 各動作10秒キープ、10回繰り返し

青竹踏み:

- 1日5-10分程度実施

- 足裏の筋肉と足指の機能向上

- 血行促進効果も期待

新聞紙破り:

- 足指で新聞紙をビリビリ破る

- 楽しみながら筋力強化

- 細かい筋肉の協調性向上

歩行練習:

- 裸足での正しい歩行練習

- かかと→足裏→足指の順番で着地

- 足指でしっかり地面を蹴る意識

実施時の注意点:

- 無理をせず徐々に強度を上げる

- 毎日継続することが重要

- 痛みがある場合は中止

- 効果を実感するまで1-2ヶ月継続

これらの運動により足の機能が向上し、自然とタコができにくい足環境を作ることができます。

まとめ

この記事で解説した足裏のタコに関する重要なポイントをまとめます:

- 足裏のタコは圧迫や摩擦による皮膚の防御反応で、できる場所により原因が特定できる

- 親指周辺のタコは外反母趾、指の付け根のタコは開張足やヒール靴が主な原因

- 小指周辺のタコは内反小趾や歩行の癖、かかとのタコは靴の不適合が原因となる

- 合わない靴の着用が最大の原因で、正しい靴選びが予防の基本

- 歩行の癖や足の変形、加齢による変化もタコ形成に大きく影響する

- 軽度なら適切なセルフケアで改善可能だが、重度の場合は皮膚科受診が必要

- インソールやサポーターによる圧力分散対策が効果的

- 足指の筋力強化により根本的な改善と予防が期待できる

- 早期対策により足だけでなく全身の健康維持につながる

足裏のタコは放置せず、原因を理解して適切な対策を行うことで必ず改善できます。あなたの足の健康のために、今日から実践できることから始めてみてください。

関連サイト

- 日本皮膚科学会 – タコや魚の目に関する専門的な医学情報

- 国立長寿医療研究センター – 高齢者の足のトラブルに関する詳細な情報