あなたは「この傷は縫わなくても大丈夫だろうか」と不安に思ったことはありませんか?結論、傷を縫わないと治癒期間が長くなり、目立つ傷跡が残るリスクがあります。この記事を読むことで縫合が必要な傷の見分け方や、縫わない場合の正しい処置方法がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

1.傷を縫わないとどうなるのか?基本的な治癒過程

縫合せずに治る「二次治癒」のメカニズム

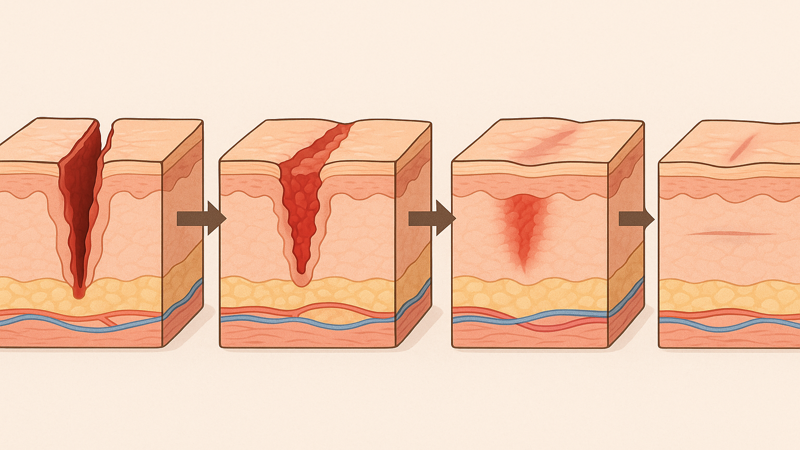

傷を縫わずに自然治癒させる方法を医学的には「二次治癒」と呼びます。

この治癒過程では、傷口の底から肉芽(にくげ)組織が徐々に盛り上がり、その上に新しい皮膚が形成されて傷を覆います。

縫合した場合の「一次治癒」とは異なり、傷口が開いた状態から徐々に収縮しながら治っていくため、完治までに相当な時間を要します。

二次治癒では、傷の治癒過程で炎症期、増殖期、成熟期という3つの段階を経て、最終的に傷跡が形成されます。

縫合した場合との治癒期間の違い

縫合した傷の治癒期間は一般的に1~2週間程度ですが、縫わない場合は数週間から数ヶ月かかることがあります。

縫合により傷口を密着させることで、皮膚の再生に必要な細胞移動の距離が短縮され、治癒が促進されるためです。

特に深い傷の場合、縫合なしでは完全な治癒まで2~3倍の時間を要することも珍しくありません。

また、治癒過程で感染などのトラブルが起こると、さらに期間が延長される可能性があります。

傷の深さ別による影響の差

表皮のみの浅い傷であれば、縫合しなくても比較的きれいに治ります。

しかし、真皮に達する深い傷では、縫わない場合と縫合した場合で治癒結果に大きな差が生じます。

皮下脂肪まで達するような深い傷を縫わずに放置すると、傷口が大きく開いたまま治癒が進むため、幅の広い陥凹した傷跡が残ってしまいます。

特に関節部分や皮膚に張力がかかりやすい部位では、傷口が開きやすく、縫合の有無による差がより顕著に現れます。

自然治癒で残る傷跡の特徴

縫わずに治した傷跡は、以下のような特徴を持ちます:

- 幅が広く、周囲の皮膚より陥凹している

- 色調が周囲と異なり、白っぽくまたは茶褐色に変化

- 表面の質感が正常な皮膚と異なる

- 収縮により周囲の皮膚が引きつれることがある

これらの傷跡は、時間が経っても改善されにくく、美容的な問題となることが多いのが現実です。

2.傷を縫わない場合の具体的なリスク

感染症発症のリスクと症状

傷を縫わない場合、最も深刻なリスクの一つが細菌感染です。

開いた傷口は外部からの細菌侵入に対して無防備な状態となり、特に汚染された環境でのケガや適切な洗浄が行われていない場合、感染リスクが大幅に上昇します。

感染の初期症状には、傷口周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛があり、進行すると膿の排出や悪臭を伴います。

全身症状として発熱や倦怠感が現れることもあり、早期の抗生物質治療が必要となります。

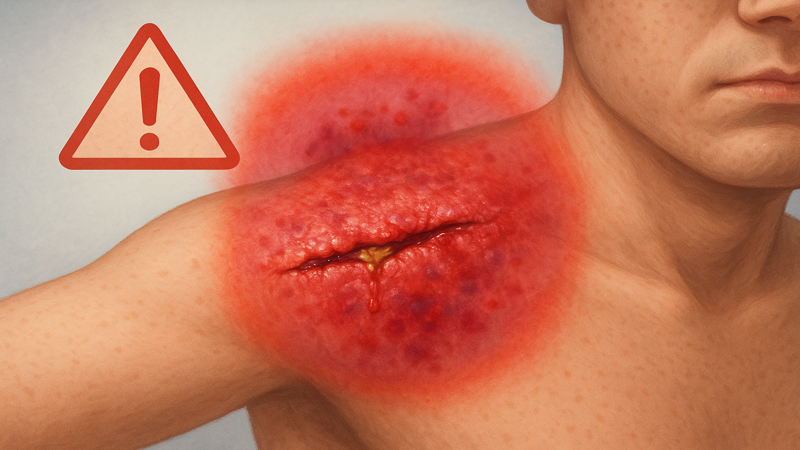

蜂窩織炎などの重篤な合併症

感染が深部に及ぶと、蜂窩織炎(ほうかしきえん)と呼ばれる皮膚・皮下組織の重篤な感染症を引き起こす可能性があります。

蜂窩織炎は急速に進行し、患部が広範囲に赤く腫れ上がり、強い痛みと発熱を伴います。

治療が遅れると、敗血症や壊死性筋膜炎などの生命に関わる合併症に発展するリスクもあります。

特に糖尿病や免疫力の低下した患者では、軽微な傷からでもこうした重篤な感染症に至る危険性が高くなります。

幅広く目立つ傷跡が残る可能性

縫合せずに治癒した傷は、元の傷の面積よりもはるかに大きな傷跡として残ることがあります。

特に皮膚に張力がかかりやすい部位では、治癒過程で傷口がさらに開き、最終的に目立つ幅広い傷跡となります。

顔や手など人目につきやすい部位では、この傷跡が美容上の大きな問題となることが多く、後に形成外科での修正手術が必要になる場合もあります。

一度形成された傷跡を完全に元通りにすることは困難であるため、初期の適切な処置が極めて重要です。

治癒期間の大幅な延長

縫わない傷の治癒には、縫合した場合と比較して2~3倍以上の時間を要することが一般的です。

長期間の治癒過程では、日常生活への制約も大きくなり、仕事や学業に支障をきたす可能性があります。

また、治癒期間中は傷口の保護や清潔保持に継続的な注意を払う必要があり、精神的・経済的負担も増大します。

感染などの合併症が生じれば、さらに治癒期間は延長され、最終的な治療費も高額になるリスクがあります。

肥厚性瘢痕やケロイドのリスク

治癒に時間がかかる傷ほど、肥厚性瘢痕やケロイドと呼ばれる異常な傷跡が形成されやすくなります。

これらは傷跡が赤く盛り上がり、かゆみや痛みを伴うことがある病的な状態です。

特に胸部、肩、関節部などの皮膚に張力がかかりやすい部位や、体質的に傾向のある人では発症リスクが高くなります。

一度形成されると治療が困難で、ステロイド注射や手術的治療が必要になることも多く、長期間の治療を要します。

3.縫合が必要な傷の判断基準

深さによる縫合の必要性

傷の深さは縫合の必要性を判断する最も重要な要素の一つです。

表皮のみの浅い傷であれば、適切な洗浄と保護により縫合なしでも比較的きれいに治癒します。

しかし、真皮に達する傷では、白い真皮層が見えるようになり、傷口も開き気味になるため、縫合を検討すべきです。

皮下脂肪まで達する深い傷では、黄色い脂肪組織が見え、傷口が大きく開きます。このような傷は必ず医療機関での縫合処置が必要です。

傷の場所による判断の違い

顔面の傷は24時間以内であれば縫合可能とされ、美容的な観点からも縫合が強く推奨されます。

手や指の傷では、神経や腱の損傷を伴う可能性があるため、動きに異常がある場合は緊急の縫合処置が必要です。

関節部分の傷は皮膚に張力がかかりやすく、縫合しないと傷口が開きやすいため、浅い傷でも縫合を検討すべきです。

体幹部の傷でも、大きく開いている場合や出血が続く場合は、縫合により早期の治癒を図ることが重要です。

縫合可能な時間の限界「ゴールデンタイム」

縫合には「ゴールデンタイム」と呼ばれる時間的限界があります。

一般的に、顔面は24時間以内、その他の部位は6~8時間以内が縫合可能な時間とされています。

この時間を超えると、傷口に細菌が増殖し、縫合により感染を閉じ込めてしまうリスクが高まります。

ただし、血流の良い部位や汚染の少ない傷では、時間の延長が可能な場合もあるため、医師の判断が重要です。

医師による診断のポイント

医師は以下の要素を総合的に判断して縫合の必要性を決定します:

- 傷の深さ、長さ、形状

- 受傷からの経過時間

- 汚染の程度と感染リスク

- 患者の年齢、基礎疾患、体質

- 傷の部位と機能への影響

「縫った方がよい」と判断された場合は、可能な限り早期の処置を受けることが、良好な治癒結果を得るために重要です。

4.傷を縫わない場合の正しい処置方法

適切な洗浄と消毒の方法

縫わない傷の処置において、初期の十分な洗浄が最も重要です。

水道水または生理食塩水を用いて、傷口に付着した汚れや異物を丁寧に洗い流します。

砂や泥が残ると「外傷性刺青」となり、永続的な色素沈着の原因となるため、完全な除去が必要です。

洗浄後は清潔なガーゼで水分を拭き取り、必要に応じて殺菌作用のある軟膏を薄く塗布します。

創傷被覆材やステリテープの活用

現在では、湿潤環境を保つ創傷被覆材が傷の治癒促進に効果的とされています。

ステリテープは傷口を寄せる効果があり、縫合の代替として浅い傷に使用されます。

ただし、これらの材料は清潔な傷にのみ適用され、化膿している傷では細菌の繁殖を助長する可能性があります。

使用前には必ず医師または薬剤師に相談し、適応を確認することが重要です。

感染予防のための日常ケア

毎日の処置では、まず傷を石鹸で優しく洗浄し、シャワーでよく洗い流します。

これにより、細菌を含む蛋白質の膜を除去し、感染リスクを大幅に減少させることができます。

処置後は清潔な絆創膏や包帯で傷口を保護し、外部からの汚染を防ぎます。

汚染された場合は抗生物質の内服が必要になることもあるため、医師の指示に従って適切な予防措置を講じます。

医療機関での定期的な経過観察

縫わない傷でも、定期的な医師による経過観察が重要です。

感染兆候の早期発見、治癒過程の評価、必要に応じた治療方針の変更などが行われます。

特に治癒が遷延している場合や、異常な症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。

最終的な傷跡の状態に不満がある場合は、形成外科での修正治療も検討できるため、治癒後も継続的な相談が有効です。

まとめ

この記事のポイントをまとめると以下の通りです:

- 傷を縫わない「二次治癒」は治癒期間が2~3倍長くなり、幅広い傷跡が残る

- 感染症や蜂窩織炎などの重篤な合併症のリスクが高まる

- 縫合には「ゴールデンタイム」があり、顔面24時間、その他6~8時間が限界

- 深い傷、開いた傷、汚染された傷は必ず医療機関での処置が必要

- 縫わない場合も適切な洗浄と感染予防が治癒の鍵となる

- 肥厚性瘢痕やケロイドのリスクが縫合した場合より高くなる

- 医師による適切な判断と継続的な経過観察が重要

- 一度形成された傷跡の完全な修復は困難である

傷の処置は初期対応が最も重要です。適切な判断により、将来の後悔を防ぐことができます。迷った際は必ず医療機関を受診し、専門医の判断を仰ぐことをおすすめします。